○新潟県後期高齢者医療広域連合指定金融機関等の公金事務取扱要綱

平成19年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則(平成18年新潟県後期高齢者医療広域連合規則第17号)及びそれぞれ別に定める要綱等(以下「財務規則等」という。)のほか、新潟県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)指定金融機関、広域連合指定代理金融機関及び広域連合収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における広域連合公金の収納及び支払の事務について必要な事項を定める。

(指定金融機関等の店舗の区分及びその取扱事務の範囲)

第2条 この要綱において、指定金融機関等の店舗の区分及びその取扱事務の範囲を次のように定める。

(1) 総括店 広域連合指定金融機関のうち会計管理者の承認を得て、指定金融機関等の収納又は支払の事務を総括する店舗をいう。

(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関のうち、収納取扱店の公金の収納事務の取りまとめを行う店舗をいう。

(3) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の収納及び預貯金の事務を行う店舗をいう。

(管理上の注意)

第3条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、法令、条例、規則その他の規定によるほか、会計管理者の指示に従い常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

(指定金融機関等の標札)

第4条 指定金融機関等の店舗は、それぞれ次の表の当該右欄に掲げる標札を戸外の見やすい所に掲げなければならない。

1 指定金融機関 | 新潟県後期高齢者医療広域連合指定金融機関 |

2 指定代理金融機関 | 新潟県後期高齢者医療広域連合指定代理金融機関 |

3 収納代理金融機関 | 新潟県後期高齢者医療広域連合収納代理金融機関 |

(取扱時間)

第5条 指定金融機関等の公金取扱時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。ただし、特別の必要があり、会計管理者又は会計管理者の指示による総括店からの要求があったときは、前段営業時間外であっても、その事務を取り扱わなければならない。

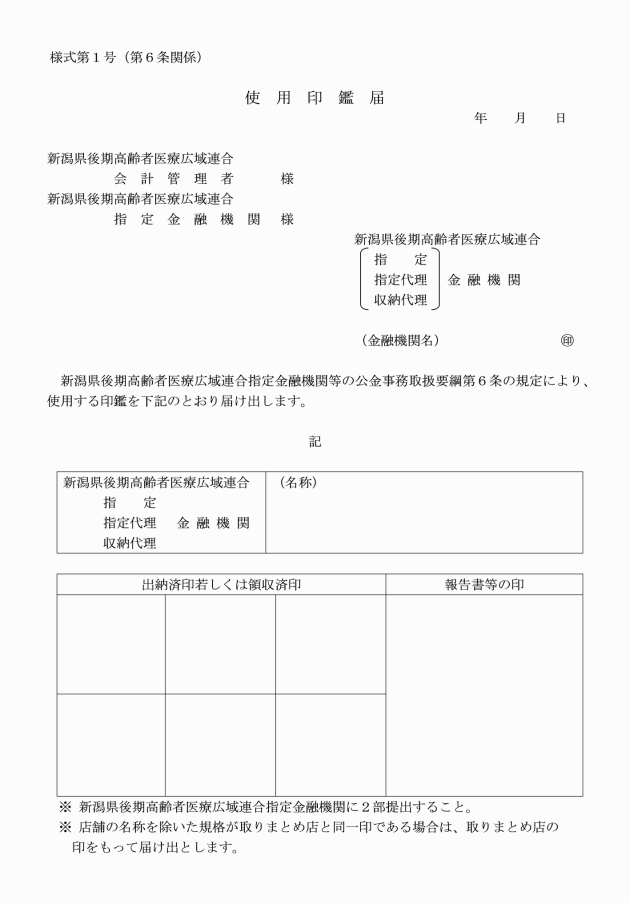

(使用印鑑の届出)

第6条 新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則第144条第2項及び第3項の規定により指定金融機関等は、公金の出納事務に使用する印鑑を印鑑届(様式第1号)により、会計管理者に届け出なければならない。改刻等による場合も同様とする。

2 前項の印鑑届は、2部を総括店経由で提出するものとし、1部は総括店において保管するものとする。

(店舗等の異動報告)

第7条 指定金融機関等は、その店舗の名称若しくは位置の変更(仮店舗営業を含む。)又は廃止等をするときは、文書により、総括店を経由して広域連合長に届け出なければならない。

(現金の収納)

第8条 指定金融機関等は、払込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入(返納)通知書又は払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて、現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認の上、これを収納し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(1) 広域連合に属する公金であること。

(2) 各片に納入者の住所、氏名及び収入科目等が記載されていること。

(3) 各片の金額が一致していること。

(4) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないこと。

(口座振替による収納)

第9条 指定金融機関等は、納入者から口座振替による納付の申込みを受けたときは、財務規則等によって処理しなければならない。

(小切手等証券による収納)

第10条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添え、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条に規定する証券により歳入金の納付を受けたときは、必要があると認めた場合その証券の裏面に記名及び押印をさせ、領収証書、納付書及び領収済通知書に「証券受領」と朱書するとともに証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、収納の手続をとらなければならない。この場合においては、第8条の規定を準用する。

第11条 削除

(送金通知書等による収納)

第12条 指定金融機関等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、収納の手続をとらなければならない。この場合においては、第8条の規定を準用する。

(納期限後の収納及び督促手数料)

第13条 指定金融機関等は、納入通知書等に記載してある納期限を経過した後に納付を受けたときは、収納の手続をとらなければならない。この場合においては、第8条の規定を準用する。

2 前項の規定により、督促手数料をともに受領しなければならないものがあるときは、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収することができる。

(誤なつ等による領収印の取消方法)

第14条 指定金融機関等は、誤って押印した領収印を取り消す場合は、重ねて押印する取消方法によらず、「消印」のゴム印等を押す取消方法をとるものとする。

2 改めて押印の必要があるときは、適宜余白箇所に押印するものとする。

(収納金の取扱い)

第15条 指定金融機関等は、収納金を収納当日をもって必ず「広域連合会計管理者」名義の預金(以下「会計管理者名義の預金」という。)に入金しなければならない。

2 指定金融機関等の会計管理者名義の預金については、利息を付さないものとし、広域連合領収済通知書送付票をもって通帳に替えるものとする。

3 収納取扱店は、第1項の規定にかかわらず、収納した公金に納入通知書等を添えて速やかに取りまとめ店へ送付しなければならない。

4 取りまとめ店は、前項により収納取扱店で収納した公金と自店で収納した公金を取りまとめた上で領収済通知書を区分整理し、広域連合領収済通知書送付票を作成しなければならない。

(取りまとめ店の払込み)

第16条 取りまとめ店(総括店を除く。)は、受け入れた公金を当該受け入れた日の翌々営業日の午前10時までに総括店に払い込まなければならない。ただし、会計管理者の指示がある場合にはその指示に従わなければならない。

2 総括店へ収納金を払い込むときは当該収納金に前条第4項の領収済通知書及び広域連合領収済通知書送付票を添付しなければならない。

(不渡証券の処理)

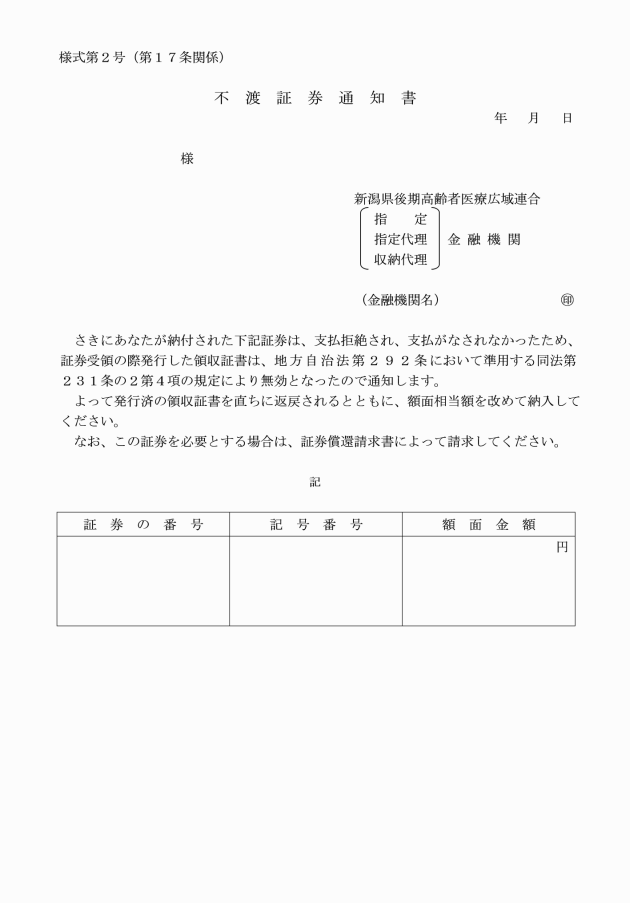

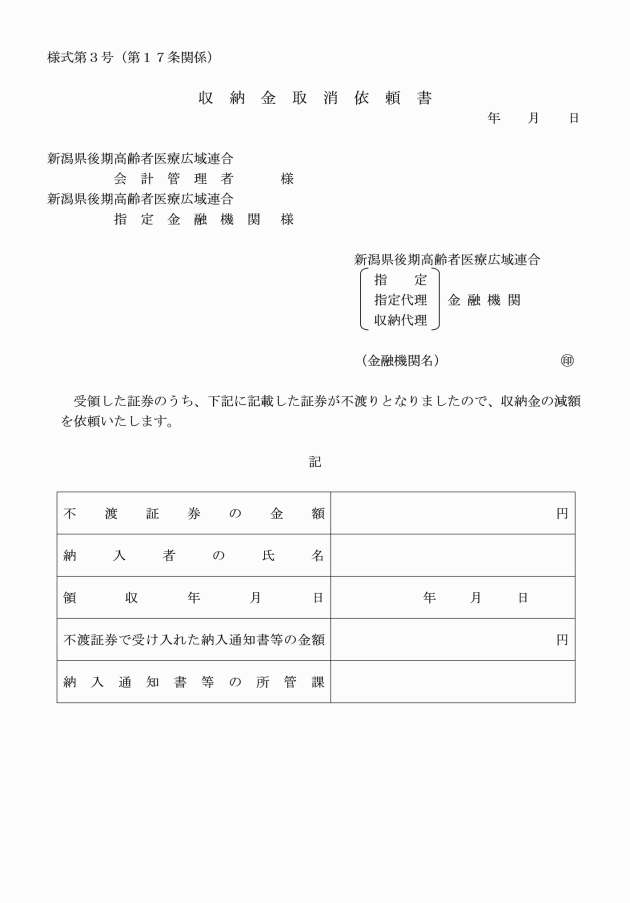

第17条 指定金融機関等は、第10条の規定により受領した証券を支払の提示期間又は有効期間内に提示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかに次の方法で処理するものとする。

(1) 当該証券をもって納入した者に対し、不渡証券通知書(様式第2号)により証券の支払がなかった旨及び納入者の請求により当該証券を返却する旨を速やかに通知する。

(2) 前号納付者から不渡証券の返却請求があったときは、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに証券を返却する。

(3) 指定金融機関等は収納金取消依頼書(様式第3号)を2部作成し、原符を添え総括店へ不渡証券に相当する金額を請求する。

(4) 総括店は、速やかにその旨を収納金取消依頼書により会計管理者に通知し、会計管理者の指示を得てその資金を還付する。

2 会計管理者等が払い込んだ証券で支払の拒絶があったものについては、速やかに次の方法で処理するものとする。

(1) 当該不渡証券に収納金取消依頼書を添えて、総括店を経由して会計管理者に送付する。

(2) 総括店は、会計管理者の指示を得て、その資金を還付する。

(現金支払方法)

第18条 総括店は、会計管理者から支出命令書(現金支払)及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに現金の支払をしなければならない。また会計管理者の振出しに係る小切手又は第23条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、小切手又は送金通知書に受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。

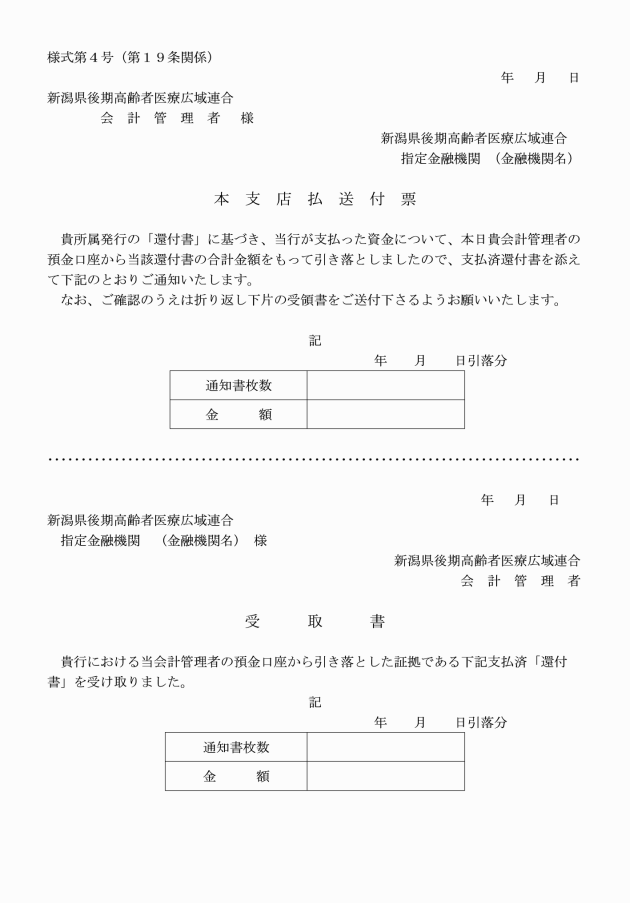

(歳入金の還付)

第19条 総括店は、会計管理者から還付書に基づき歳入金還付の請求を受けたときは、歳出金支払の例により当該年度の歳入金から戻し出し、受取人に支払わなければならない。

(小切手払)

第20条 指定金融機関等は、会計管理者を振出人として、総括店を支払人とする小切手の提示をした者に対し、支払の手続をするものとする。

2 前項の小切手は、指定金融機関所定の小切手とし、小切手法(昭和8年法律第57号)上の要件のほか、地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令第165条の4第1項の規定による必要事項を記入した持参人払式又は記名式指図禁止小切手とする。

(支払の停止及び報告)

第21条 総括店は第18条の支払の請求を受けた場合において、その各要件に欠けるものがあるときは、支払を受けようとする者にその旨を告げ、支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(口座振替による支払方法)

第22条 総括店は、会計管理者から口座振替のため口座振替払通知書(口座振替払通知書送信データ含む。)及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに速やかにその指定された金融機関の受取人の預金口座に振替手続をしなければならない。

(隔地払による支払方法)

第23条 総括店は、会計管理者から送金支払のため送金通知書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに、速やかに会計管理者の指定した支払場所に送金しなければならない。

2 総括店は、前項の規定による送金を終わったときは、その旨を会計管理者に送金済通知書により報告しなければならない。

(小切手払・隔地払の支払の終わらない資金の処理)

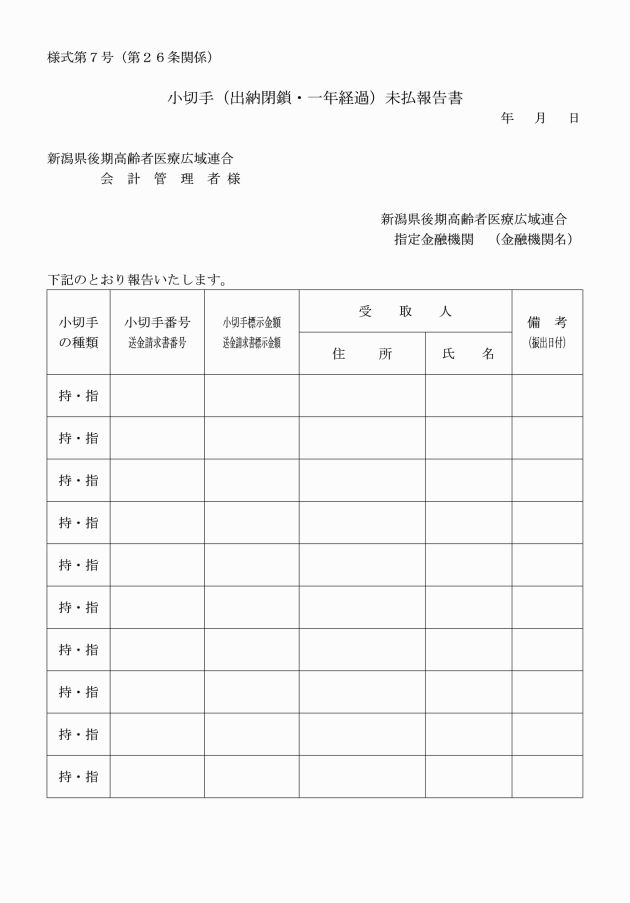

第26条 総括店は、窓口払に係る当該年度の小切手振出済額のうち翌年5月31日までに支払の終わらないものがあるときは、当該金額に相当する資金を直ちに支払未済繰越金として別途口座に整理するとともに会計管理者に報告し、小切手振出日付から1年を経過しない小切手の提示を受けたときにこの口座から支払をするものとする。

2 指定金融機関等は、小切手振出日付から1年を経過した小切手の提示を受けたときは、債権者にその小切手の償還を総務課へ申し出るよう告げなければならない。

3 総括店は、会計管理者が小切手払又は隔地払のため交付した資金のうちその資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない資金があるときは、これを取り消し、小切手(隔地払)1年経過未払報告書(様式第7号)により速やかに会計管理者に報告しなければならない。

(総括店の預金の取扱い及び領収書の提出)

第27条 総括店は、公金の収納をしたときは全て「会計管理者名義の預金口座」に受け入れ、支払をしたときは、その預金から払い出さなければならない。

2 総括店は、会計管理者から小切手振出済通知書の交付を受けたときは、その指示により振り替えなければならない。

3 総括店は、会計管理者の振り出した小切手により支払をするときは、当座預金から支払をしなければならない。

4 総括店は、会計管理者から窓口支払集合通知書、隔地払通知書、口座振替払通知書及び過誤納金還付通知書の交付を受けたときは、預金口座から払い出すとともに、会計管理者に領収書を提出しなければならない。

(総括店の報告)

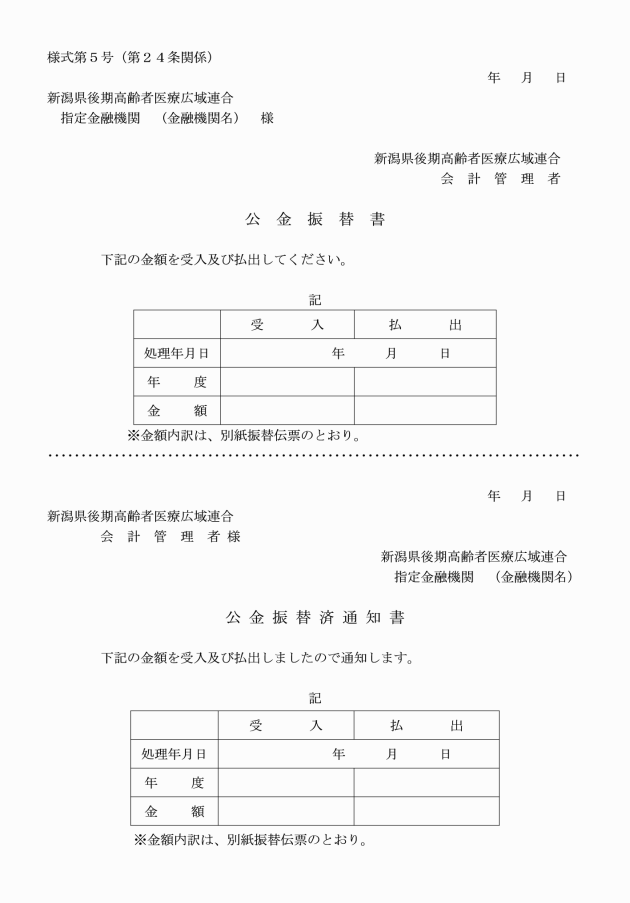

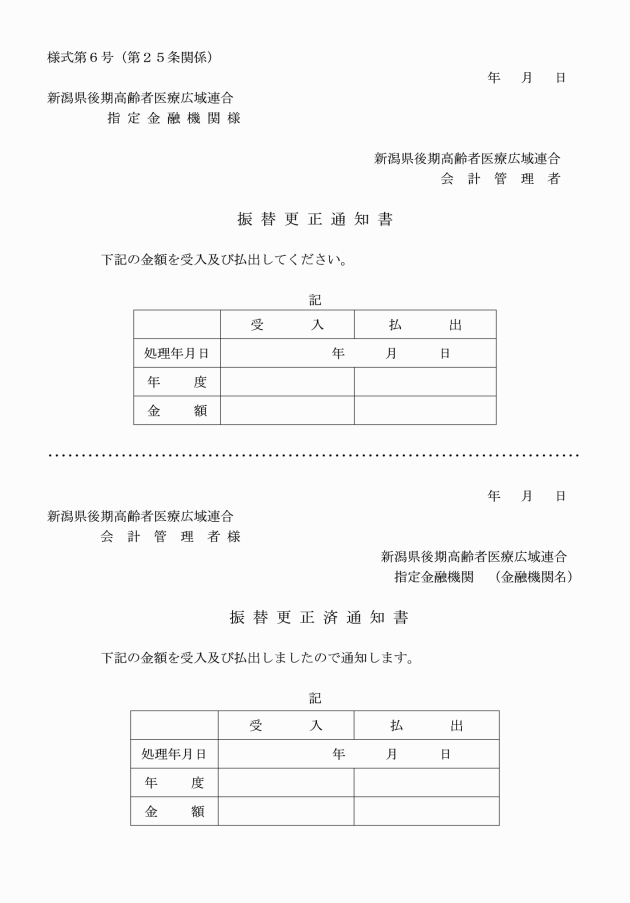

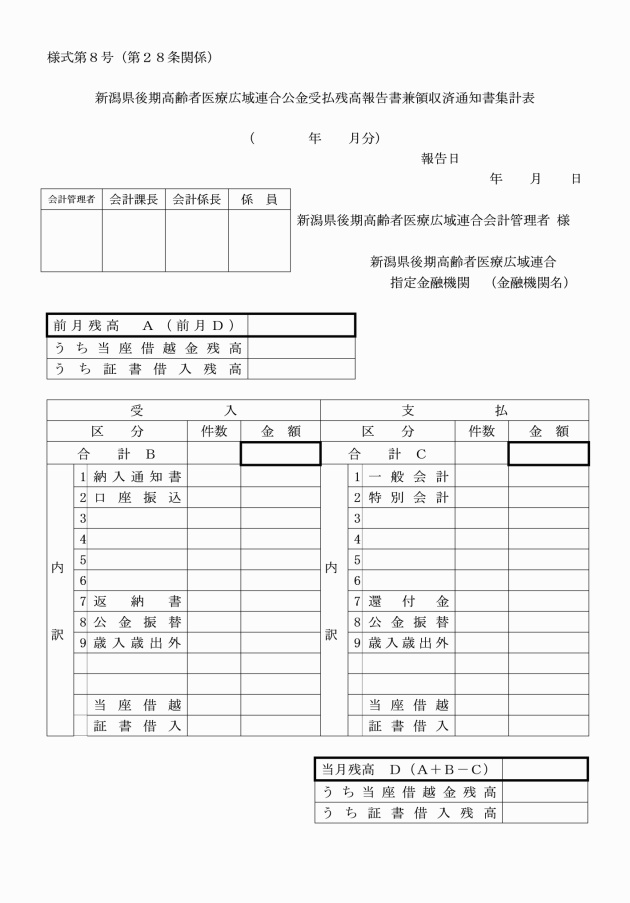

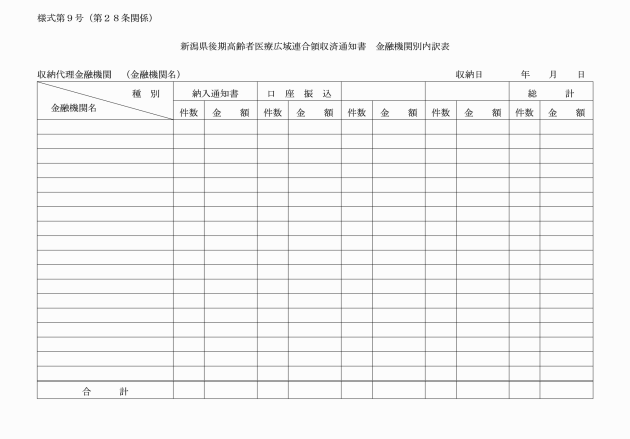

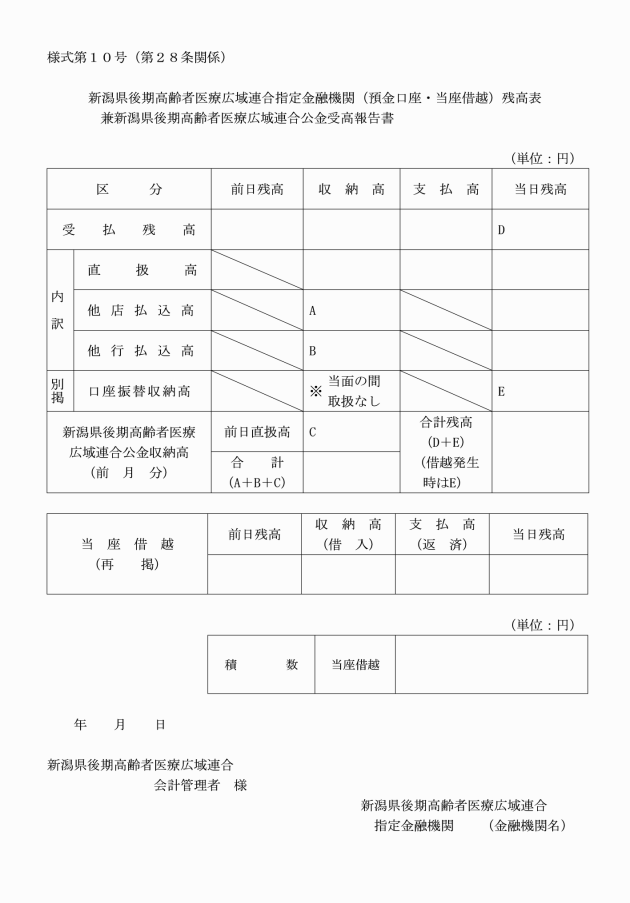

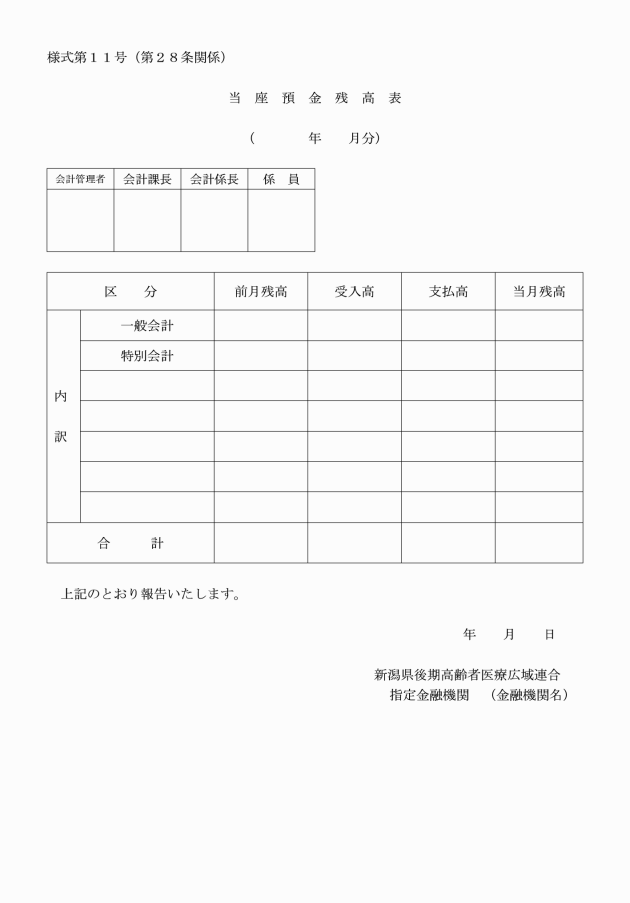

第28条 総括店は、取りまとめ店からの広域連合領収済通知書送付票に基づいて次の各報告書を作成し、翌月初日の翌営業日の正午までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 広域連合公金受払残高報告書兼領収済通知書集計表(様式第8号)

ア 広域連合領収済通知書送付票

イ 領収済通知書

ウ 広域連合領収済通知書金融機関別内訳表(様式第9号)

(2) 広域連合指定金融機関(預金口座・当座借越)残高表兼広域連合公金受高報告書(様式第10号)

(3) 当座預金残高表(様式第11号)

(総括店の帳簿)

第29条 総括店は、公金出納簿を備え、毎日の公金の出納を記録、整理しなければならない。

(証拠書類の保管)

第30条 指定金融機関等は、その取扱いに係る収入証拠書類を収入日別、種別ごとに区分して保管しなければならない。

2 指定金融機関等は、その取扱いに係る支払証拠書類を支払日別に区分して保管しなければならない。

(1) 第29条に規定する帳簿 5年

(2) 第30条に規定する収入及び支払の証拠書類 5年

(有価証券の保護預け)

第32条 指定金融機関等は、会計管理者及び出納員から保管有価証券の保護預けの申出を受けたときは、速やかにこれを引き受け保護預り証書を提出するとともに保管しなければならない。

(公金事務の検査)

第33条 指定金融機関等は、地方自治法第292条において準用する地方自治法施行令第168条の4第1項及び新潟県後期高齢者医療広域連合財務規則第146条の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる金融機関の取扱いに係る同表の右欄に掲げる事項について、会計管理者から公金事務検査の通知を受けたときは、これに従わなければならない。

指定金融機関 | 1 公金収納事務の取扱いに関すること。 2 公金支払事務の取扱いに関すること。 3 公金振替事務の取扱いに関すること。 4 公金の預金の状況に関すること。 5 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 6 前各号に掲げるもののほか会計管理者が必要と認める事項に関すること。 |

指定代理金融機関 収納代理金融機関 | 1 収納事務の取扱いに関すること。 2 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか会計管理者が必要と認める事項に関すること。 |

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同年3月1日から適用する。

附則(平成19年11月21日改正)

この要綱は、平成19年11月27日から施行する。