資格確認書について

被保険者証は、令和6年12月2日で廃止されたため、以降はマイナ保険証による受診が基本となります。ただし、マイナ保険証をお持ちでない方などには、「資格確認書」を交付します。

また、マイナ保険証をお持ちの方でも、次の特別な事情がある場合、申請により資格確認書を交付します。

- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

【申請書】

委任状(申請者が被保険者本人又は世帯主でない場合)

※令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方へも「資格確認書」を交付します。

資格確認書の記載内容

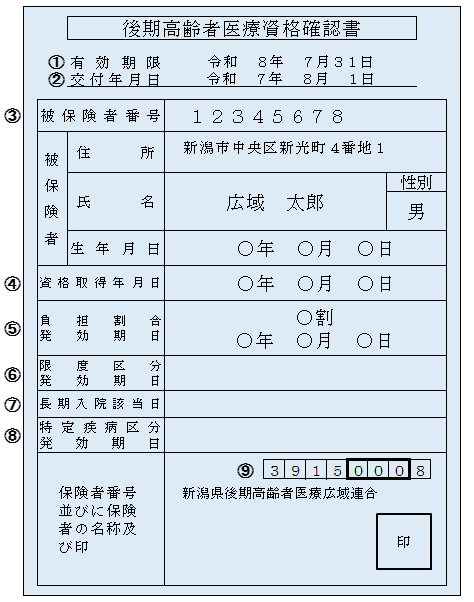

資格確認書の記載事項は、必須記載事項(①~⑤・⑨)と任意記載事項(⑥~⑧)に区分されます。

任意記載事項の併記を希望する場合は、市町村の窓口で申請が必要です。

【申請書】

委任状(申請者が被保険者本人又は世帯主でない場合)

【資格確認書の記載内容】

令和8年7月31日までは、空色の資格確認書です。

| ①有効期限 | 令和8年7月31日 (有効期間は、8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。) |

|---|---|

| ②交付年月日 | 75歳の誕生日、または65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日等(令和7年7月31日以前から後期高齢者医療制度に加入の方は令和7年8月1日) |

| ③被保険者番号 | 8桁の番号で被保険者ごとに付番されます。 |

| ④資格取得年月日 | 制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、65歳から74歳までの一定の障がいのある方で広域連合が認定した日、転入日 等 |

| ⑤負担割合・発効期日 |

・1割、2割または3割(同一世帯の世帯員の住民税課税状況などにより毎年判定され、8月1日から適用されます。) 負担割合の基準 ・資格取得日、転入日、一部負担金の割合が変更となった日 等 |

| ⑥限度区分・発効期日 |

1医療機関・薬局あたりのひと月の保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。また、住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額されます。 |

| ⑦長期入院該当日 |

限度区分が「区分Ⅱ」の方で、長期入院に該当する場合は、届出を行い、認定されると長期入院該当日より、入院時の食事代がさらに減額されます。(詳しくはこちら) |

| ⑧特定疾病区分・発効期日 |

特定疾病の申請を行い、認定されると特定疾病受療証の区分・発効期日を併記することができます。 |

| ⑨保険者番号 | 8桁で市(区)町村ごとに異なる番号になります。 別表参照(新潟市は、区ごとに設定されます) |

これから75歳になる皆様へ

マイナ保険証をお持ちでない方には、75歳の誕生日の前に資格確認書が届くことになります。(資格確認書の申請手続きは不要) 新しい資格確認書が使えるのは、75歳の誕生日当日からです。

※令和8年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの方へも75歳の誕生日の前に「資格確認書」を交付します。

※75歳の誕生日以降にお医者さんにかかるときには、新しい資格確認書を窓口に提示してください。

※75歳の誕生日以降は、今までお持ちの「健康保険証または資格確認書」と「高齢受給者証」などは使用できませんのでご注意ください。

資格確認書が手元に届いたら

- 交付されたら記載内容の確認をして、間違いがあればお住まいの市町村窓口に届け出てください。

- 勝手に書きかえたりすると無効になります。

- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。

- コピーした資格確認書は使えません。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用が令和3年10月20日から本格開始しました。

詳しいことは、「マイナンバーカードの保険証利用について」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課

TEL:025-285-3222 FAX:025-285-3315